Oleh: Ben Senang Galus*

Laga panas bertajuk Derbi DIY antara PSIM Yogyakarta melawan PSS Sleman di Stadion Sultan Agung, Bantul, DIY, Kamis (26/7/2018), memakan korban jiwa.

Ulah suporter kembali mencoreng wajah persepakbolaan di tanah air. Baku pukul antarpemain, wasit dipukul sudah menjadi pemandangan umum di dunia persepekabolaan di tanah air.

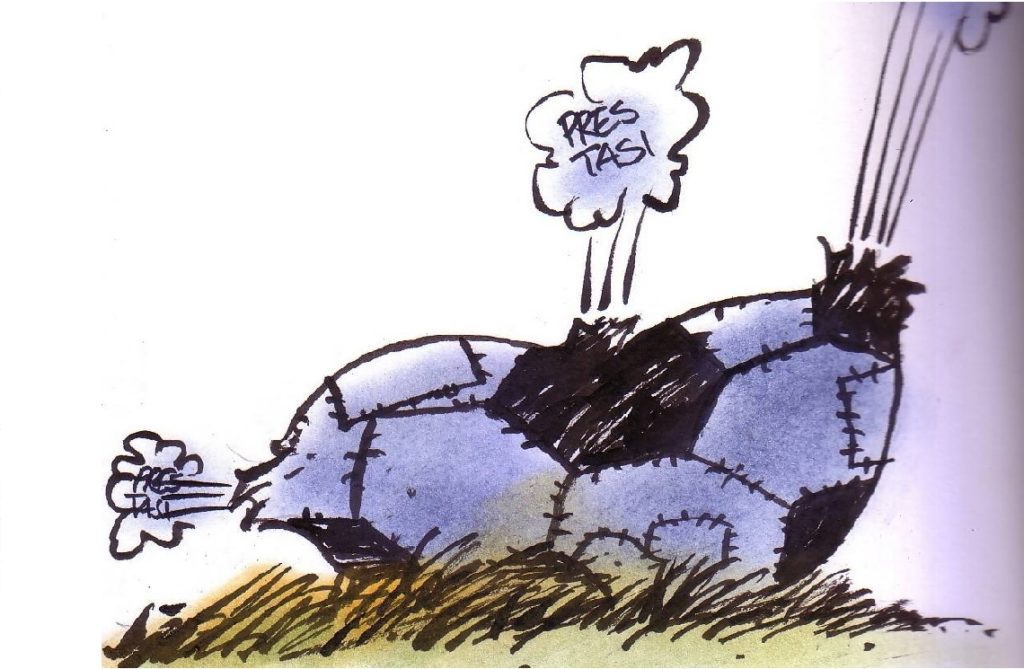

Pertandingan sepak bola yang kerap menyuguhkan pemandangan yang tidak menarik untuk ditonton justru menjadi paradoks ketika budaya sportivitas dan disiplin, hadir dalam bentuk lain, yakni kekerasan.

Sepak Bola Masyarakat Agraris

Secara budaya, kejadian itu bisa disebut sebagai representasi sepak bola masyarakat agraris.

Dalam persepakbolaan masyarakat agraris tidak mengenal budaya sportivitas dan disiplin pemain maupun suporter.

Pertandingan selalu menghadirkan kekerasan. Maka tidak heran banyak pemain maupun suporter menjadi korban, entah cedera atau bahkan mati. Kekerasan dalam persepakbolaan sekurang-kurangnya ada tiga hal sebagai sebab kemungkinan.

Pertama, kebudayaan sepak bola kita sedang mengalami dekonstruksi nilai membawa akibat runtuhnya (peradaban) perkembangan persepakbolaan di tanah air.

Persepakbolaan di tanah air, tidak mempunyai akar sejarah dengan kebudayaan sepak bola di negara asalnya, Eropa, yang memegang teguh budaya sportivitas dan disiplin.

Fenomena kekerasan dalam persepakbolaan di tanah air, mencerminkan budaya masyarakat kita (agraris) yang tidak menarik untuk ditonton. Ucapan atau tutur kata kita ketika menonton menyulut emosi para pemain, bahkan antarpenonton sendiri.

Menampakkan kekerasan (chaos) dalam persepakbolaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan peradaban persepakbolaan.

Dalam kondisi yang demikian chaos akan menghadirkan “kebudayaan baru” dalam persepakbolaan, yang bisa disebut “ kebudayaan semu” atau quacy culture.

Bisa dirumuskan secara lain, bahwa persepakbolaan kita saat ini telah mengalami kerapuhan oleh proses perubahan yang tidak pernah berhenti.

Kedua, para komunitas persepakbolaan saat ini semakin menipis memori kolektifnya dan telah mengalami disharmoni luar biasa. Kurang menghargai etika atau sportivitas sebagaimana hukum utama dalam dunia persepakbolaan

Kekerasan (chaos) adalah semacam pilihan ideologi baru yang nota bene tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang secara sah memiliki monopoli atas perangkat kekerasan (organized violence), melainkan telah dilakukan pula oleh lembaga persepakbolaan.

Mestinya lembaga ini diyakini sebagai lembaga yang menegakkan budaya sportivitas dan disiplin dan santun dalam permainan.

Jika persepakbolaan ternyata berujung dengan chaos, semangat membesar-besarkan kekerasan, otensitas dan eksistensi persepakbolaan kita patut dipertanyakan perkembangannya.

Ketiga, dengan perubahan yang begitu cepat dapat menyebabkan timbulnya dehumanisasi budaya persepakbolaan. Yang mana lapisan dalam kebudayaan “ethico-mythical nucleus” yang merupakan central point of reference (Leo Kleden, 1995) telah mengalami pembusukan, seperti moral, etika, sportivitas, disiplin.

Dalam kehidupan persepakbolaan, tampak terjadi penyimpangan sportivitas dan disiplin yang serius, seperti tercermin dalam budaya “bonek”.

Inilah ciri khas persepakbolaan masyarakat agraris, kekerasan menjadi penentu tolok ukur kehebatan permainan.

Dalam arus kuat perubahan seperti ini kita dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang menggugat, sanggupkah manajemen persepakbolaan menyuguhkan budaya sportivitas dan disiplin kepada penonton? Ataukah tenggelam dan terpaksa ikut mendukung model persepakbolaan masyarakat agraris? Masihkah moral pengurus atau pemain kita mempunyai fungsi dan peranan sebagai “watchdog” terhadap arah perubahan yang keliru itu?

Persepakbolaan kita di tanah air tengah mengalami paradigma perubahan, dalam rangka membangun wacana sportivitas dan disiplin. Maka pertanyaannya, akankah paradigma perubahan sekaligus membawa perubahan nilai-nilai baru pada persepakbolaan kita di tanah air? Jawabannya dilematis.

Perubahan tidak berarti, manajemen berubah, klub bisa membeli pemain asing, gaji para pemain tinggi, bebas bertindak. Tapi perubahan itu bisa juga diterjemahkan secara lain, yakni seluruh sistem persepakbolaan, sistem evaluasi, sistem manajemen, mandeg. Persepakbolaan bagaikan “margasatwa”, (komunitas yang tidak mengenal aturan, sportivitas, dan disiplin). Manajemen mengalami stagnan. Suporter saling adu jotos, sehingga menjadi tontotan tidak menarik lagi.

Kita boleh mendatangkan pemain asing, bahkan mengubah manajemen mutakhir sekalipun, tapi sedikit diantara pengurus atau pemain merasa perihatin dengan kekerasan, bahkan membiarkannya yang membawa dampak pada kerusakan fasilitas publik, hal ini sama dengan mandeg alias tidak maju.

Visi Baru

Visi baru persepakbolaan ke depan harus dibangun di atas kebudayaan baru yang relevan dengan alam persepakbolaan sesungguhnya, yakni mengembangakan semangat dan kebudayaan sportivitas dan disiplin pada kalangan pemain atau suporter.

Antara lain etos sopan santun dalam berkata-kata pada saat mendukung kesebelasannya, serta penanaman kesadaran tentang perlunya budaya sepak bola yang humanis dan santun terhadap pemain lawan. Tugas ini bukan melulu dibebankan pada pengurus klub, tapi tugas kita semua.

Selain itu, persepakbolaan ke depan harus dibangun di atas komitmen nilai-nilai pluralistik dan karakteristik masyarakat Indonesia.

Suatu kenyataan yang tak dapat diingkari bahwa ciri khas yang ditonjolkan dalam moral persepakbolaan adalah tata nilai yang lebih banyak berkiprah pada karakteristik budaya harmonis.

Bukan persepakbolaan pada masyarakat “margasatwa” atau masyarakat agraris yang tidak mengenal budaya sportivitas dan disiplin pemain.

Pertanyaan mendasar menuju visi baru dari serangkaian fenomena di atas adalah bentuk budaya persepakbolaan yang bagaimanakah akan kita akarkan?

Masalah ini sangat kritis dan perlu sikap kehati-hatian. Ini tidak lain mengisyaratkan agar pembinaan persepakbolaan sebagai proses yang berlanjut memang harus secara sadar dan penuh kesadaran dikerjakan.

Liberalisasi persepakbolaan telah membuka cakrawala yang lebih lebar atas pilihan-pilihan yang bisa diambil terhadap hampir semua hal. Kebebasan memilih inilah yang telah ikut mengambil bagian dalam meningkatkan rasionalitas pengurus atau pemaian, sebab pengurus atau pemain telah dihadapkan pada alternatif pilihan yang semakin kompleks.

Pada hematnya pembinaan kemampuan budaya persepakbolaan sesungguhnya untuk menumbuhkan etika, sportivitas dan disiplin, harus ditempuh melalui pendidikan, dan jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri.

Pendidikan budaya sportivitas dan disiplin yang dilaksanakan secara sadar itu diperlukan untuk membendung agresivitas pemain atau penonton. Karena itu jadikanlah era persepakbolaan di tanah air menjadi persepakbolan madani yang disambut sebagai renaisans kebudayaan sepak bola (renaissance football culture).

Sejalan dengan hal itu, kita merasa yakin bahwa budaya persepakbolaan kita mendatang akan tetap nampak jelas walaupun dengan kadar “kekeran” yang tinggi, melalui upaya-upaya pembinaan yang terencana.

Dengan demikian, maka budaya persepakbolaan masa depan harus dibangun di atas komitmen etika dan moral, solidaritas sosial, penciptaan persepabolan madani, dan sebagai wahana penanaman integrasi bangsa, penanaman kesadaran tentang perlunya sepak bola yang humanis, berkarakter, ramah, sopan santun bermain.

* Ben Senang Galus, penulis buku, Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, tinggal di Yogyakarta