Oleh: Yohanes Berchemans Ebang*

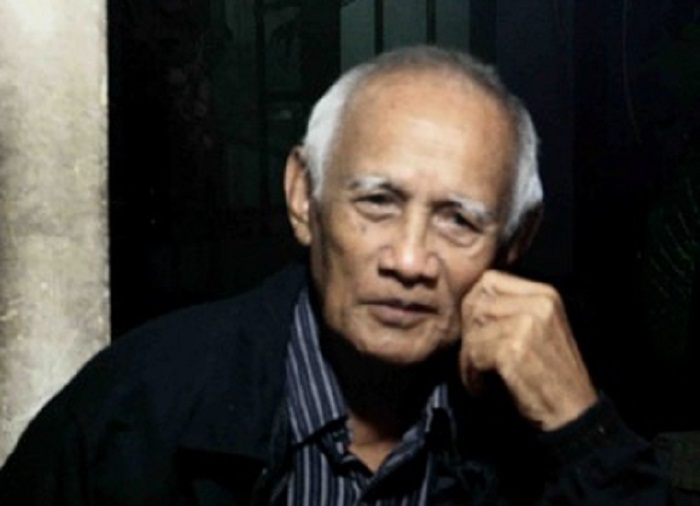

(Mengenang Hari Kematian Gerson Poyk)

Kata yang terucap hilang dibawa angin, tetapi yang tertulis pasti akan abadi. Demikian juga sebuah teks sastra yang pernah ditulis. Menarik dari sebuah teks sastra adalah ketika terpublikasi, maka mulai saat itu pengarang dan karyanya mati terbantai.

Perihal kematian pengarang, Roland Barthes pernah mengulasnya dalam salah satu esainya The Death of The Author.

Ulasan Barthes tersebut bukan terbatas pada soal pemisahan pengarang dan karyanya (karena karya sudah jadi milik publik), tetapi di sisi lain, publik (pembaca) mendapat legitimasi untuk ‘menggauli’ karya sastra tersebut.

Lebih lanjut, pada saat itu tidak hanya pengarang yang mati, tetapi karya sastra pun turut mati. Mati digauli dan dibantai.

Menggauli dan membantai mati karya sastra dalam konsep ini mengandaikan ada interaksi yang intim antara pembaca dengan karya yang dibaca.

Interaksi tersebut pada akhirnya membuat pembaca memaknai karya secara variatif. Bahkan makna itu di luar sangkahan pengarang.

Pakar komunikasi Stephen Litteljohn menyebut konsep ini sebagai privte conception. Privte conception merupakan proses kreatif pembaca. Proses pemahaman pembaca yang bersifat pribadi ini tidak terlepas dari frame of refrence dan field of experience yang menjadi semacam dasar pijak dari seorang pembaca.

Pada akhirnaya kematian pengarang dan pembantaiaan karya sastra akan dibarengi dengan apa yang disebut Jacques Derrrida sebagai ‘kelahiran pembaca’.

Tulisan ini merupakan hasil pemaknaan seorang pembaca yang (telah) lahir dari peristiwa kematian Gerson Poyk bersama cerpennya Oleng-kemoleng.

Cerpen Oleng-kemoleng merupakan salah satu dari enam cerpen yang diterbitkan penerbit Nusa Indah dalam buku yang berjudul Oleng-kemoleng & Surat-surat Cinta Aleksander Rajaguguk Indah (cetakan ke-II tahun 1977). Oleng-kemoleng merupakan cerpen pembuka dalam buku kumpulan cerpen tersebut.

Pemilihan “Perempuan” sebagai pusat analisis teks di atas terinspirasi dari konsep tentang ‘unitas’nya Roland Barthes dalam memaknai sebuah teks (Semiologi, 2007).

Unitas (narasi) cerita dalam konsep ini tidak dipahami secara linguistis tetapi dipahami secara fungsional (unitas fungsional) yang melampaui tingkatan dan pemahaman denotatif dan konotatif sebuah kata.

Sebagaimana Roland Barthes (turut dipengaruhi oleh kode’s-nya Umberto Eco dan segnifie-signifiant-nya Saussure), menganalisis kata “perempuan” dalam tulisan ini merupakan sebuah upaya lompat keluar dari teks dengan tetap membawa struktur dan narasi teks.

Sehingga pemilihan kata ‘perempuan’ dan pemaknannya dalam teks uraian ini selanjutnya sebenarnya telah melewati proses meraba-raba di medan teks (Oleng-kemoleng) yang maha luas dan pada akhirnya memilih secara tegas ‘perempuan’ sebagai salah satu unitas yang paling kuat.

Cerita berawal dari podium pengguntingan rambut dekat stasiun di suatu kota di Indonesia. Si tukang cukur rambut setelah mncukur rambut seorang pelanggannya (orang Jerman yang sudah jadi warga Indonesia), ia mengajak si bule itu ke suatu tempat.

Di sana, di sebuah gubuk seorang germo (laki-laki) sedang berkelahi dengan anak germonya seorang perempuan (pelacur). Perempuan itu tidak hanya dipukul tetapi juga dibakar dengan sulutan rokok.

Orang Belanda, Jepang dan Cina sudah ada dan biasa ada di tempat tersebut. Transaksi seksual biasanya terjadi di tempat tersebut.

Si bule Jerman yang baru saja selesai rambutnya dicukur tadi, menolak tawaran untuk berhubungan intim dengan si perempuan pelajur.

Ternyata kemudian si bule tadi memperkenalkan dirinya sebagai seorang Pastor (imam katolik) berijasah dokter. Ia tidak hanya menolak tetapi juga menawarkan obat untuk kesembuhan si perempuan pelacur, kemudian ia pamit.

Sesaat setelah adegan penolakan itu, hadirlah seorang perempuan tua dan anak perempuannya yang berusia sekitar satu tahun. Dari dalam kutangnya, perempuan tua itu mengeluarkan sejumlah uang untuk membebaskan perempuan pelacur tadi.

Tjuntjun”, panggil perempuan tua itu.

“Ya, bu”, jawab perempuan yang dibakar itu.

“Saya dan anakmu kembali di atas kereta saja, dan kau dengan nasehat ibu: carilah kerja yang halal, jadi babu di gedongan, atau jualan, atau apa saja, pokoknya tinggalkan tempat ini!.” (halaman 10).

Perempuan

Membaca Oleng-kemoleng (dan beberapa cerpen Gerson yang lain), secara spontan pembaca dapat merasakan lantas berkesan bahwa penindasan terhadap kaum perempuan, isu gender dan feminisme telah menjadi perhatian sang sastrawan legendaris NTT Gerson Poyk berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Dalam Oleng-kemoleng (dengan konsep Barthes), tampaknya ada dua makna di balik unitas perempuan yang hendak ditawarkan sang cerpenis. Makna denotatif dan konotatif.

Pertama, denotatif. Suasana, alur, seting hingga pergolahkan tokoh cerita, sangat realistis. Artinya suasana realita kehidupan sosial sangat kental terasa.

Cerpenis seolah memindahkan realitas ke dalam cerpen dan dengan telaten melumuri realitas dengan imajinasi yang khas (sastrawi). Bagai sebuah panggung yang di atasnya dua suasana (realitas dan imajinasi) saling bersetubuh.

Hangat dan selalu baru. Wajar, walau sudah berusia hampir setengah abad, cerpen Oleng-kemoleng masih sangat relevan.

Lebih jauh dari itu, situasi perempuan dan perlakuan laki-laki hingga eksploitasi tubuh perempuan dalam Oleng-kemoleng menandaskan kepada pembaca bahwa perempuan masih berada di posisi yang lemah.

Rupanya, perasaan dan isi otak para perempuan belum mengalahkan perlakuan laki-laki pada tubuh perempuan. Perempuan banyak kali dipandang bahkan diperlakukan hanya secara seksuil.

Oleh karena itu, melalui Oleng kemoleng, pembaca sebenarnya diajak untuk merefleksikan kembali situasi kita sebagai seorang perempuan dan perlakuan kita sebagai yang laki-laki terhadap perempuan.

Sebagai perempuan, feminisme dan perjuangan gender bukan pekerjaan perorangan, tetapi sebagai usaha bersama.

Di pihak lain, laki-laki semestinya menempatkan hingga memperlakukan perempuan tidak selalu berdasarkan orientasi seksual. Tetapi berdasar semangat kemanusiaan yang bermartabat.

Kedua, makna konotatif perempuan dalam Oleng-kemoleng. Secara semiologis, kehidupan, bumi dan tanah air acap kali diasosiasikan dengan perempuan.

Perempuan merupakan simbol kehidupan. Ibu Pertiwi merupakan penyebutan sekaligus bermakna Tanah Air. Bumi adalah ibu kehidupan. Berpijak pada relata-relata ini dan ketika membaca Oleng-kemoleng secara lebih mendalam, pembaca bisa menemukan makna yang lain di balik unitas perempuan.

Perempuan tampaknya merupakan kode’s (konsep Umberto Eco), atau unitas (Barthes) simbol Indonesia.

Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Penafsiran tersebut sebenarnya lahir dari bagaimana sang cerpenis menghadirkan tokoh asing (Belanda, Jepang, Cina) dan bagaimana perlakuan mereka terhadap tokoh perempuan (Indonesia).

Transaksi seksual dalam cerita rupanya merupakan sebuah imaginasi dan simbol. Bukan tidak mungkin, yang terjadi adalah transaksi ideologi, politik dan ekonomi.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, masalah politik dan ekonomi bisa menjadi cela bagi ideologi kiri, entah datang dari dalam maupun luar negeri.

Maka Hari Nusantara (Harnus) yang dirayakan secara semarak di seluruh penjuru tanah air, harus menjadi sebuah semangat kebangsaan. Semangat untuk mencintai dan menghargai perbedaan. Dengan itu terpaan ideologi kiri bisa dielakan.***

Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unwira Kupang. Peminat Budaya dan Penikmat Sastra. Menulis Esai Budaya dan Sastra. Peserta Festival Santarang 2015 di Kupang serta Festival dan Temu II Sastrawan NTT 2015 di Uniflor, Ende. HP: 08234171289, FB: Hans Ebang (Yohanes Berchemans Ebang).