Oleh: Ambros Leonangung Edu

Dosen STKIP Santu Paulus Ruteng Flores-NTT

Menunda untuk membeli buku hanya demi berselancar dengan seseorang di media online? Berkerumun namun lebih asyik khusuk dengan seseorang di dunia yang lain, dunia digital, dunia maya, dunia antah berantah? Inilah realitas orang muda masa kini.

Relasi serba digital telah membawa orang-orang ke dalam dunia yang difantasikan ada. Tanpanya mereka takkan sanggup, begitu kira-kira. Paradoks memang! Mencari dan berteman serba digital bukannya semakin akrab, malah semakin sepi dan merasa sendirian di tengah hiruk pikuk keramaian.

NTT itu wilayah yang sedang hangat-hangatnya bermed-sos. Mahasiswa sekalipun tidak bisa lepas dari pergaulan dengan dunia antah berantah itu. Hasil riset terhadap mahasiswa-mahasiswi di Kabupaten Manggarai memperlihatkan fakta yang menarik (lht. Petrus Redy Jaya & Ambros Leonangung Edu, “Media Literacy and Critical Ability of Students at Manggarai Regency”, International Proceeding, UNJ: 2018).

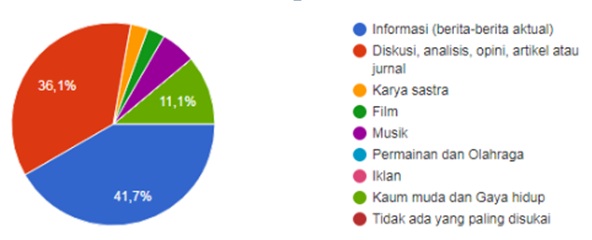

Tidak perlu terlalu terkejut ketika ditemukan bahwa frekuensi penggunaan (aksesibilitas) internet telah menyita perhatian sebagian besar mahasiswa (83%) di Manggarai. Pengguna aktif bahkan hiperaktif, begitulah mereka kini. Hubungan dengan internet masuk kategori high level. Ada yang suka mencari konten-konten seputar diskusi, analisis, opini, dan artikel (36%); ada yang rajin mengikuti berita-berita aktual (41%); ada pula yang senang dengan gaya hidup, musik dan hiburan.

Sebagai masyarakat akademis, ini tentu berita gembira. Ibarat gayung bersambut dengan visi Kurikulum 2013 tentang literasi teknologi. Ya, mahasiswa memang harus membaca berita dan informasi aktual.

Akan tetapi, di tengah euforia hubungan yang kian mesra ini, masih saja ada lubang yang menganga tajam.

Intensitas interaksi dengan internet ternyata tidak diimbangi dengan sikap kritis mereka. 69,5% mahasiswa yang mengakses informasi dari internet sangat sering langsung membagikan informasi tersebut tanpa melakukan analisis kritis terkait kebenaran informasi itu.

Mereka mengabaikan perbedaan informasi yang diakses. Mereka tidak mampu membedakan sumber yang kredibel dan tidak ketika mencari sumber bacaan yang menuntut kualitas tinggi.

Itulah mengapa mereka menelan begitu saja berita faktual dan hoax. Karya-karya ilmiah mereka pun seperti makalah dan skripsi tak jarang dikutip dari sumber-sumber anonim, seperti blog, yang orisinalitas dan kebenaran akademisnya diragukan.

Ini berbanding lurus dengan “tingkat kepercayaan” (level of trust) mereka terhadap internet hingga menembus 86%, artinya mereka sangat percaya pada apa saja yang disampaikan melalui internet.

Bahaya Laten Program Layanan Digital di Sekolah

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) melaporkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia itu orang-orang muda berusia 19-34 tahun.

Uniknya, kuatnya penetrasi penggunaan internet salah satunya dilatari program-program lembaga pendidikan [kampus] melalui penyediaan jaringan internet dan pembelajaran berbasis online (Kompas.com, 22/2/2018).

Di NTT saat ini, kampus-kampus sedang gencar melakukan reformasi institusi internal yang mengarah pada layanan tridharma online, baik dharma pembelajaran, pengabdian masyarakat, maupun penelitian.

Tingginya standar mutu yang ditetapkan Kemenristek RI sebagai ekses kompetisi global sangat terasa pada perubahan iklim kampus yang berorientasi layanan digital. Hal ini secara tidak langsung menggiring para mahasiswa untuk akrab bergaul dengan internet. Para mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi dan berinovasi di era digital ini.

Hal yang sama dirasakan para pelajar di sekolah menengah. Tugas-tugas mereka tak jarang harus berurusan dengan internet adalah mata rantai halus yang menuntun mereka untuk berkenalan dengan dunia digital.

Namun, kampus atau sekolah tidak boleh terlalu senang memperkenalkan apa saja kepada peserta didik. Di balik implementasi Kurikulum 2013 tentang pembelajaran aktif interaktif, yang membuat anak-anak didik dimanja teknologi, ada derita tersendiri bagi peserta didik jika tidak diimbangi dengan bangunan kesadaran bermedia di ruang-ruang kelas (intra-kurikuler), kegiatan-kegiatan ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Program kesadaran media bukan untuk memproteksi anak-anak didik melainkan lebih sebagai proses edukasi dan kultivasi sikap selektif dan kritis terhadap media yang sudah menjadi budaya pop modern, suatu realitas yang tidak terhindarkan lagi.

Kita tahu, hari demi hari masyarakat kita dihantam erosi ketidakjujuran dimulai dari anak-anak kecil hingga orang dewasa.

Kejahatan media (cyber-crime) akibat berita atau isu provokatif (hoax), aksi saling hujat, share untuk memviralkan video kekerasan, dan berbagai kata yang tak elok, dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik dan anak-anak yang begitu mudahnya mencerna apa saja yang berasal dari media sosial untuk dijadikan referensi sikap dan perilaku mereka.

Kehilangan garis batas antara yang pantas dan tidak pantas, yang baik dan tidak baik, adalah sebuah kegilaan moral dewasa ini. Janganlah heran jika di kemudian hari ada siswa-siswi yang datang ke sekolah bukan hanya untuk mendapatkan pendidikan kognitif dan vokasional dari guru, tetapi juga untuk beradu otot demi menjaga nama baik atau gengsi kelompok yang berujung baku hantam dan tawuran.

Kita sedang berhadapan dengan anak-anak baru yang masih kecil-kecil, Marc Prensky menyebutnya sebagai generasi “born digital” (digital sejak lahir) atau “net savvy” (generasi yang fasih berjaringan). Media tidak boleh dijadikan “teman sepermainan”, sahabat curhat, karena bukan sahabat, apalagi tuhan.

Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya kita tidak mulai menjaga anak-anak kita, siswa-siswi kita, dan mahasiswa-mahasiswa kita. Transformasi masyarakat perlu dimulai dari transformasi kesadaran bermedia.

Kontrol Publik

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dua produk hukum yang memberi acuan untuk memproteksi anak-anak dari kekerasan dunia digital (cyber-crime).

Undang-undang ini perlu dioperasionalisasi oleh stakeholders seperti sekolah, pemerintah, masyarakat, lembaga agama, dan keluarga.

Hisyam dan Pamungkas (2016) mengatakan, di masa depan pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memberi perhatian pada media (sosial) sebagai bagian dari empat pilar demokrasi.

Siapa saja harus mengontrol diri dan anak-anak agar menjadi lebih baik. Karena jika anak-anak terlalu asyik bergaul di dunia maya dan tiba saatnya mereka menjadi dewasa, pahamilah bahwa media telah menjadi identitas dan pesona dirinya di media sosial, dan self-control adalah sarana literasi paling efektif.