Editorial, Vox NTT-Narasi raja vs jelata, bangsawan vs budak, kembali muncul bagai mengorek luka lama dalam masyarakat Manggarai.

Kalau di tingkat pusat narasinya berciri ideologis antara pendukung khilafah dan pendukung Pancasila atau antara pendukung Pancasila dan pendukung ekasila, di Pilkada Manggarai narasi yang dibangun menyentuh harkat dan martabat paling hakiki dari rakyat yaitu antara hamba atau wae de mendi dengan keturunan bangsawan atau wae de kraeng.

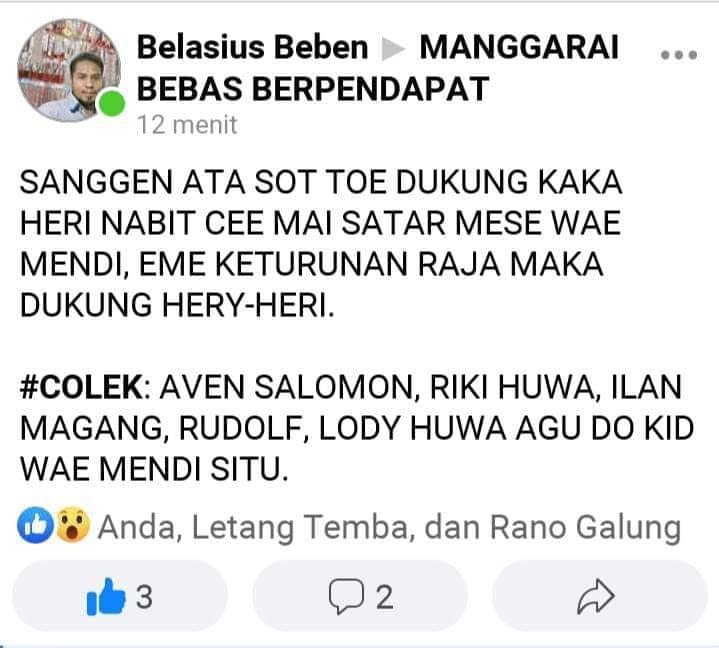

Narasi ini mencuat ketika sebuah akun Facebook bernama Belasius Beben tak sungkan menyebut orang Satar Mese sebagai Wae Mendi, jika tidak memilih Hery Nabit.

“Sangged ata sot toe dukung kaka Heri Nabit cee mai Satar Mese wae mendi, eme keturunan raja dukung Hery-Heri (Semua orang yang tidak dukung Heri Nabit dari Satar Mese adalah keturunan budak, kalau keturunan raja dukung Hery-Heri)” tulis akun tersebut di grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat beberapa waktu lalu.

Herybertus Nabit memang cucu Matias Mboi, adik Raja Bagung, raja Manggarai yang dalam sejarahnya diangkat Belanda demi memuluskan kepentingan kolonialisme.

Sedangkan Deno Kamelus adalah anak rakyat jelata yang tidak terlahir dari keturunan raja atau dalam bahasa mantan Bupati Manggarai Christian Rotok (Selasa, 4 Agustus 2015 lalu), bukan keturunan ningrat alias berdarah biru.

Lalu, apakah dengan membangun narasi bangsawan vs budak, Deno dan para pendukungnya adalah keturunan hamba?

Kita tahu bahwa mendi adalah hamba sahaya atau budak dalam sejarah kelam Manggarai.

Sejarah mencatat, para bangsawan Manggarai yang merupakan boneka dari Bima dan Belanda, pernah menjual saudaranya demi mempertahankan kekuasaan.

Luka Sejarah

Dami N. Toda, dalam bukunya ‘Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi’ mengungkapkan, orang Manggarai ditangkap bahkan diculik untuk menjadi budak kolonial.

Mereka diserahkan layaknya barang untuk bekerja secara paksa di perkebunan milik kompeni dan area perindustrian di Jawa.

Para budak ini ditampung dalam satu pemukiman di bagian timur Batavia (sekarang Jakarta) yang kemudian bernama Manggarai. Secara formal, budak asal Manggarai juga dijadikan barang rampasan perang.

http://fuq.zqc.mybluehost.me/2019/03/28/jejak-penjualan-orang-di-manggarai/43480/

Soal perampasan perang, hamba ditagih lewat pasal perjanjian dari Makassar misalnya pasal 13 Perjanjian Bungaya 18 November 1667 yang berbunyi:

“Raja dan bangsawan harus mengirimkan ke Batavia 1000 hamba lelaki-wanita senilai harga dua setengah ‘taels’ atau 40 uang-mas Makasar per orang. Setengah harus dikirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut”.

Pembayaran menggunakan hamba juga masih terjadi pada tahun berikutnya lewat perjanjian 16 Oktober 1781 dengan Goa yang berbunyi:

“Mewajibkan Sanrabone membayar kerugian sebesar 20.000 ringgit dan sebagai homage pengganti pajak memberikan 6 orang budak seharga 40 ringgit tiap orang”.

Permintaan hamba yang bertubi-tubi ini, jelas Dami, menjadikan wilayah Manggarai sebagai eksploitasi secara formal dan informal (perampokan manusia).

Hingga kini, di Manggarai, kisah penculikan manusia ini kemudian terekam lewat cerita rakyat ‘Empo Dehong’, ‘Empo Rua’ atau ‘Gorak’ (hantu raksasa yang dapat melompat tinggi, berlari cepat dan menculik anak-anak kecil).

Dengan munculnya lagi narasi bangsawan vs budak tentu menghidupkan lagi luka sejarah dan trauma yang sudah terkubur ratusan tahun lalu.

Sebagai sejarah, kisah ini seharusnya menjadi pelajaran agar di era demokrasi ini, segala bentuk penindasan terhadap manusia Manggarai dihapuskan dari berbagai lini kehidupan.

Namun, mirisnya, oleh segelintir orang, isu ini malah dipakai sebagai amunisi politik demi mendulang suara rakyat. Padahal mendi dalam nomenklatur politik adalah rakyat jelata, sang empunya demokrasi.

Narasi ini jika terus dibiarkan justru akan menempatkan demokrasi lokal di Manggarai terhempas kembali ke era monarki-kolonial, saat raja dan bangsawan lokal bertindak semena-mena terhadap rakyat jelata.

Membanggakan seseorang sebagai keturunan raja dan menstigma rakyat jelata sebagai budak adalah bentuk kepongahan masa lalu yang mesti dilawan dengan kekuatan rakyat.

http://fuq.zqc.mybluehost.me/2020/09/05/mantan-bupati-manggarai-dua-periode-hadiri-deklarasi-hery-heri/68030/

Lawan Kepongahan Bangsawan

Embel-embel keturunan raja atau bangsawan mesti dilawan. Jangan sampai rakyat Manggarai dididik untuk kembali ke masa silam yang penuh luka dan duka sejarah.

Maka, momentum Pilkada Manggarai seharusnya menjadi ruang edukasi politik untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, bukan sebagai wadah pamer keagungan masa lalu. Apalagi mengajak rakyat memilih berdasarkan garis keturunan raja vs jelata.

Rakyat juga harus sadar bahwa ancaman sedang datang merong-rong kedaulatan demokrasi di Manggarai. Bahwa sejarah masa lalu, sepahit apapun bentuknya, harus dimaknai sebagai pelajaran di masa sekarang dan masa depan.

Ingat! Sejarah demokrasi adalah perjuangan mencapai kesetaraan dan hak asasi manusia. Demokrasi lahir sebagai antitesa sistem monarki yang menempatkan rakyat jelata sebagai kasta terendah dalam struktur sosial.

Karena itu, melawan segala bentuk narasi yang memuja-muja bangsawan menjadi keharusan bersama. Lawan dan jangan biarkan narasi itu hidup dan membatu dalam persepsi rakyat. Sebab demokrasi adalah kemenangan rakyat melawan kepongahan bangsawan. (VoN).