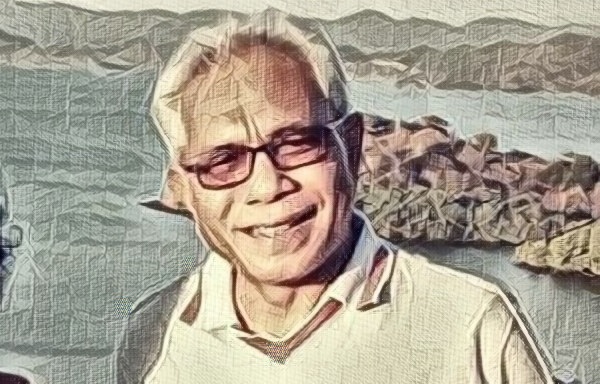

Oleh: Pius Rengka

Abraham Lincoln, salah satu Presiden Amerika Serikat terkenal, pada satu masa berkata begini: You can fool one man all of the time, you can fool all man one of the time, but you can not fool all man all of the time.

Ungkapan Lincoln ini sungguh aktual di hari-hari belakangan di negeri nyiur melambai-lambai ini. Mengapa? Karena Indonesia kini sedang baku olok dua kubu. Renungan berikut adalah untuk itu.

Rakyat Indonesia, belakangan ini dihadapkan pada hanya dua pilihan calon Presiden.

Jokowi dan Prabowo. Prabowo banyak orang tahu. Dia mantan pejabat tinggi militer. Anak seorang pemikir besar ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djoyohadikusumo, kaya raya pula dan Ketua Partai Gerindra.

Banyak pula yang mencatat, Prabowo mantan anak mantu Presiden Soeharto. Sejarah mencatat.

Soeharto, satu dari tiga Presiden di Asia Tenggara yang dicatat pula oleh tangan sejarah sebagai presiden yang menjalankan rezim kekuasaannya dengan semangat otoritarian, tetapi dia gagal membangun kultur demokratik hingga sampai kini negeri Indonesia dihujani takdir saling benci lintas beda suku, beda agama, dan beda aliran.

Ini semua dituding sebagai limbah sosial yang disebabkan oleh kepemimpinan represi ekspresi masa silam negeri ini, yang makan waktu sangat lama 37 tahun.

Di Asia Tenggara pada satu masa pernah punya tiga pemimpin otoritarian. Mereka itu, Lee Kuan Yew untuk Singapura, Ferdinand Marcos untuk Filipina, dan Soeharto untuk Indonesia.

Dua diantaranya gagal total, sedangkan Singapura dikenal dan dikenang rakyatnya sepanjang masa, karena Lee Kuan Yew memang benar otoriter, tetapi dedikasinya pada bangsa dan rakyatnya luar biasa.

Rakyat Singapura, makmur, pendapatan perkapitanya terbesar di lingkungan ASEAN. Orang usia lanjut pun masih bekerja.

Sedangkan Indonesia dan Filipina bahkan usai kepemimpinan dua tokoh otoriter ini dibantai krisis ekonomi yang mengerikan. Akibatnya, rakyatnya penuh duka dan lara.

Krisis ekonomi berkepanjangan dan belakangan negeri Indonesia disayat sembilu disintegrasi, intoleransi, peradilan sesat yang disemangati kedengkian SARA, dan hukum tak lagi menjadi panglima nan agung yang terandalkan.

Politik kacau balau, korupsi meluas, hubungan lintas umat diwarnai over dosis kecurigaan beraroma dengki dan benci. Tetapi nasib sejarah harus terus berlangsung, karena waktu tak pernah dan tak akan pernah berjalan surut.

Kita pun dibelai dengan sejumlah nasihat para pemikir agung. As we give the gift of forgiveness, we ourselves are healed (ketika kita memberi hadiah sebuah maaf, diri kita sendiri menjadi sembuh).

Kita tetap ingat itu, karena Sang Maha Agung, raja para penyair dan raja kata-kata, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati bertuah: Hendaklah kamu pergi dan memberi maaf kepada siapa pun yang bersalah kepadamu. Lalu datang melalui jalur sejarah, seorang kurus alumnus UGM di satu masa ke Kupang. Datang ke tengah kaum papa di propinsi penuh duka lara. Datang ke tengah pemimpin Propinsi yang bersejarah sama penuh luka kemiskinan dan keterbelakangan, bahkan dungu nyaris tak tersembuhkan. Ini kisahnya.

Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Kupang waktu itu. Kehadirannya, amat jauh dari riuh rendah sambutan menggemparkan. Acara protokoler rombongan Negara sederhana saja. Tak banyak pidato bertele-tele. Tidak standart, memang. Penyambutan atasnya dan rombongan berlangsung sepi, meksi, kita semua tahu, berita tentang kedatangan Presiden RI telah tersebar luas sebelumnya.

Geger berita media massa, mengundang sigap khalayak ramai. Rakyat jelata merapat pada hari tiba. Mereka ingin menyaksikan bagaimana kiranya laku presiden sederhana yang mereka pilih itu tampil di tengah publik, di tengah kaum hina dina.

Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, mulai menjabat 20 Oktober 2014. Belum genap tiga bulan memimpin negeri ini, dia sudah datang ke Kupang. Sebelumnya ke Papua.

Dalam perjalanan ke kawasan Timur Indonesia, dia menyapa setiap manusia jelata dengan tulus simpati penuh pengertian. Rakyat merasa iba, nyaman dan tak berjarak. Mereka dekat dengan pemimpinnya.

Dalam rangkaian kunjungan itu, diajaknya para anggota rombongan makan di rumah makan. Tidak makan makanan yang disiapkan pemerintah propinsi NTT. Kata Jokowi, bayar masing-masing karena kita telah difasilitasi Negara untuk itu. Pemerintah Propinsi terperangah.

Apa yang dilakukan Jokowi jauh dari kelakuan yang berlaku selama ini. Dia keluar dari pakem, dan persis dipraktekkan sebaliknya oleh Pemerintah Propinsi waktu itu. Pemda Propinsi suka gelar upacara, silaturahim dengan pesona pujian palsu di mana-mana. Meski pemimpinnya bodoh tetapi dipuji, meski gagal tetapi dipuja. “Bodoh nian kita ini,” begitu kata kritikus politik pada waktu itu di sini.

Uang pemerintah NTT hanya 200 juta ongkos kunjungan Jokowi waktu itu. Itu pun karena harus membayar kendaraan yang dipakai rombongan di daratan Timor. Seorang pejabat propinsi NTT berkata begini: “Inilah kunjungan Kepala Negara termurah yang pernah saya alami selama ini sepanjang pengalaman saya di NTT. Tak ada oleh-oleh kecuali dia minta agar bupati dan walikota menyusun proposal permintaan pembangunan yang sangat urgen di daerah masing-masing”. Dia kagum.

Pejabat propinsi NTT ini berkata: Biaya hari ulang tahun istri gubernur jauh lebih besar dibanding biaya pelayanan kedatangan presiden. Dia mengacungkan jempol berkali-kali.

Ada kisah lain. Istri Presiden Jokowi, pikul sendiri tasnya. Tak membiarkan orang lain membawanya. Tak butuh tambah banyak orang repot. Hal ini persis berbeda dengan kelakuan istri pejabat kecil lain di tempat lain di negeri ini dan terutama di daerah ini. Sudah merepotkan banyak pihak, kadang berlagak seperti sang istri ikut berkuasa, malah jadi penghambat pembangunan.

Begitu pun anak presiden. Mereka tak menuntut diperlakukan khusus. Mereka menumpang mobil khusus, misalnya. Malah mereka meloncat masuk ikut mobil rombongan wartawan Jakarta, pada waktu itu.

Gaya kepemimpinan sejenis ini, kecuali dikenal dengan sebutan desakralisasi kekuasaan, tetapi juga sekaligus mengajarkan kepada khalayak bahwa kekuasaan itu memang bukan dipamerkan untuk membusung kebodohan penguasa dan menjadi alat dagangan untuk mendapat untung dan membuat jarak dengan orang lain dan staf. Melainkan kekuasaan didedikasikan untuk melayani, mendengar keluhan, memahami dera derita rakyat dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan derita yang dialami rakyatnya itu.

Pemimpin adalah orang yang memberi teladan hidup sederhana di tengah gerah kemiskinan yang kian lama menyakitkan dan memilukan. Pemimpin adalah orang yang berada di depan dan tampil mengambil alih mengatasi persoalan rakyat, bukan ikut berwacana tentang mengatasi kemiskinan itu sendiri sebagaimana kelakuan para pengamat.

Pemimpin adalah orang yang melakukan tindakan. Tindakan yang menimbulkan akibat massif terhadap pembebasan rakyat. Pemimpin adalah juru eksodus rakyat dari tanah kepedihan ke tanah terjanji kesukariaan.

Pemimpin bukanlah orang yang gemar pidato dan upacara-upacara, sambil memborong belanja untuk istri hanya untuk ikut berjasa memotong pita dengan biaya tak biasa.

Pria tamatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu (tamat 1985, dua tahun di bawah saya), berlaku serupa itu bukan baru sekarang, apalagi demi citra politik. Dia memang datang dari keluarga sederhana dan untuk selanjutnya tetap tampil sederhana.

Dia melanjutkan kesederhanaan itu dalam batas yang wajar dan pas. Dia bukanlah tipikal pemimpin yang takut menjadi miskin, melainkan pemimpin yang berlari bersama orang miskin untuk keluar dari lilitan rantai kemiskinannya.

Dia pernah miskin dan dia sendiri sanggup keluar dari kemiskinannya bukan lantaran dia memakai kekuasaan politik untuk memperkaya diri atau untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari derita miskin. Dia membebaskan dirinya sendiri dengan kerja keras, total dan menyeluruh.

Dalam politik, kuat kesan, Jokowi adalah politisi bernafas panjang. Dia bukan politisi bumi hangus atau politisi rentenir. Politisi bumi hangus, biasanya, punya prinsip begini. Jika peluang memperkaya diri tidak diambil sekarang dikhawatirkan orang lain akan mengambilnya duluan. Lalu dia kehilangan kesempatan. Tetapi, Jokowi tidak begitu!

Dia berprinsip, berilah kepada rakyat sebanyak mungkin secara total agar mereka makmur. Jika rakyat makmur pemerintah dan pemimpin pun ikut makmur dengan sendirinya. Maka memakmurkan rakyat sama dengan memakmurkan diri sendiri, bukan sebaliknya. Memakmurkan diri sendiri tidak selalu berarti rakyat pun ikut makmur dan sejahtera.

Pertanyaan kita ialah apakah ada pelajaran penting yang patut diambil untuk mengubah mentalitas dan kultur kekuasaan di daerah ini? Apakah revolusi mental yang kini sedang menular menjalar hingga ke daerah ini? Pertanyaan ini penting dan perlu, karena kita di sini sudah lama hidup dalam jebakan kultur upacara penuh pesona basa-basi dengan pidato tanpa isi oleh pemimpin tanpa isi kepala.

Kiranya spirit Jokowi tertular ke semua lini dan tempat di negeri penuh lara ini. Begitulah.