Oleh Pius Rengka

Propinsi NTT 10 tahun belakangan, rusak berat. Pada konteks isu human trafficking, tampak jelas NTT tak terurus baik. Lainnya menilai, NTT tak memiliki pemerintahan demokratik yang prorakyat. Bahkan kelompok pencermat sosial menilai Pemerintah NTT justru sebagai salah satu aktor intelektual kunci di balik peristiwa antikemanusiaan ini.

Tercatat, ribuan rakyat NTT mati sia-sia di negeri orang 10 tahun belakangan. Rakyat miskin dikirim ke luar negeri atas nama pendulang devisa.

Mereka dikirim dengan rias wajah cerah menyenangkan, sehat bugar, berdokumen jelas. Tetapi, ketika mereka balik ke NTT, rakyat naas itu menjadi mayat. Lainnya tanpa organ tubuh. Sisanya, jika toh masih hidup, pulang membawa wajah bopeng, tubuh penuh luka. Bagian tubuh cabik-cabik bagai cincangan daging se’i. Sayangnya, tak ada tindakan pasti pemerintah. Terkesan ada semacam pembiaran. Keji nian.

Mengiringi pengiriman mayat dan kasus kekerasan atas para TKI, Pemerintah NTT gemar membuat konperensi pers. Para wartawan menulis. Terus terang, wartawan kadang menulis tanpa perspektif yang jelas. Nihil paradigma. Bahkan terkesan ikut berpesta pora dengan siaran berita antikemanusiaan itu.

Kali lain, pemerintah mengirim delegasi ke wilayah tujuan. Tak luput dikunjungi pos-pos masuk tempat di mana diduga sebagai point transit, lalu pulang bawah kabar. Para delegatus pulang berkunjung sembari bawa senyum di kulum. Mereka, dilengkapi perangkat keterangan pers serapi-rapinya dan berhenti di situ.

Kali lain, rombongan berikut pergi lagi. Mereka dilengkapi biaya yang cukup dari pajak rakyat. Kali lain, Gubernur ikut turun tangan. Dia, ikut pergi dan ikut serial berang, tetapi di akhir penjelasan, biasanya senyum ranumnya yang menawan itu penuh di kulum.

Drama ini sudah berlangsung lama. Dan, selalu begitu tanpa ada perubahan dari waktu ke waktu. Jenazah rakyat hilir mudik pulang bawah jasad tanpa isi organ tubuh, atau bawa pulang dengan tubuh penuh luka. Kisah Ibu Mariance, sesungguhnya dapat menjadi serial panjang yang tak kunjung habis dari dera derita.

Memang benar, kita miskin. Benar rakyat berhak mencari pekerjaan. Benar pula kita menuntut pemerintah agar tuntas mengurus rakyat dengan baik agar keuntungan demokrasi dirasakan bersama. Tetapi, tidak berhenti di situ.

Ingatlah, pada 10 tahun belakangan, keterangan dan seruan pemerintah, sungguh mati hanya sebatas wacana tanpa tindakan tegas kena sasaran. Setiap tahun selalu begitu. Kita membaca dan mendengar keterangan pemerintah dari waktu ke waktu nyaris sama.

Namun, catatan statistikal menampakkan kisah 2400 mayat rakyat NTT mati mengenaskan menyusul pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa humanitas yang memadai.

Pengiriman TKI, memang benar ada yang prosedural ada non prosedural. Tetapi, adalah tugas negara (pemerintah) untuk mengurangi penderitaan rakyat. Adalah tugas pemerintah mengurangi keluhan rakyat, dan juga melindungi rakyat dari aneka jenis ancaman atas mereka.

Keterangan pers, jika itu diperlukan dan dibuat, terkesan semacam hiburan umum. Persis sama dengan pesta rakyat tiap tahun pameran pembangunan tanpa makna perubahan pembangunan. Bahkan ketika pemerintah bersanding dengan para aktor pengirim tenaga kerja keluar negeri, dirunutkanlah peristiwa dan kejadian sambil tersenyum semanis-manisnya, seolah-olah kematian TKI NTT sama persis dengan sedang berkisah sambil menenggak wine import entah di satu tempat. Jahanam nian.

Di luar forum itu, sementara pengamat menilai pemerintah gagal membebaskan rakyatnya dari belenggu rantai derita miskin. Malah ada yang menduga, justru aktor pemerintah berkomplot berjejaring sangat mesra dengan privat sector dan civil society serta political community yang entah dengan sengaja membunuh rakyatnya sendiri secara sistematis.

Kaum terlibat dagang manusia itu bukan rakyat biasa di kampung-kampung, tetapi para pengambil kebijakan yang selalu duduk manis di atas kursi kuasa dan wewenang. Pada konteks human trafficking itulah, timbul serial pertanyaan berikut ini.

Apakah NTT punya pemerintah? Apakah NTT punya agama? Apakah NTT punya nilai kemanusiaan? Apakah NTT punya rezim pembebas rakyat? Apakah NTT punya budaya? Jawabannya, sepertinya tampak rabun, ragu-ragu kabur dan tidak pernah terang membebaskan.

Jawabannya seolah berputar-putar di satu tempat di seputar orang-orang itu saja, tanpa jelas menyelesaikan soal. Malah terkesan setiap jawaban pemerintah justru menimbulkan soal baru, menyingkap jaringan bersama.

Komprador Mafioso

Komprador pedagang manusia dipastikan adalah jejaring pemerintah, privat sector, civil society dan political community. Mereka bergerak bersama sambil menikmati keuntungan besar di atas puing-puing jenazah rakyatnya sendiri.

Jika toh ada sedikit petugas hukum yang berperikemanusiaan (memenuhi maknawi Sila Kedua Pancasila) hendak membongkar tabir kasus human trafficking ini, malah pembongkar tabir kasus itu wajib disingkirkan. Jika perlu dibunuh. Polisi Rudy Soik adalah sebuah contoh.

Rudy Soik, figur bikin geger. Dia membongkar jejaring para pemain mafia human trafficking di kalangan dalam institusi polisi dan kompradornya. Nama kalangan dalam itu dicatat dan disimpan di banyak lemari data kalangan lembaga NGO’s.

Jejaring kejahatan ini menguat, berkembang biak sempurna di empat entitas sosial politik. Mereka semacam delegatus kejahatan dari sektor state, privat sector, civil society dan political community. Mereka berjejaring melakukan kerja sama (cooperation), dan sama-sama bekerja (work together) berdagang manusia demi keuntungan besar.

Karena itu, jika ada orang dalam yang hendak membuka tabir mafia permainan ini, maka tak boleh ada pilihan jalan lain kecuali disingkirkan. Rudy Soik adalah contoh yang masih hidup. Rudy Soik nyaris hilang pangkat, hilang nyawa.

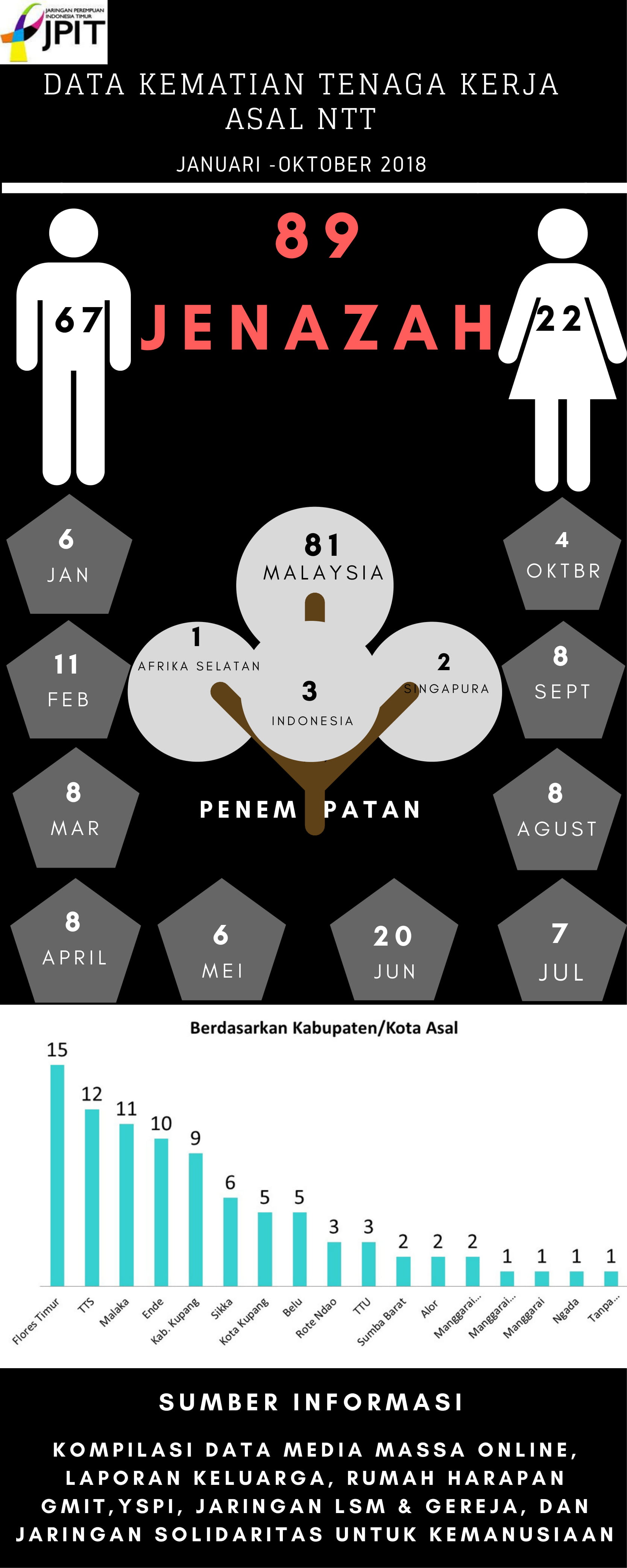

Kita cermati angka berikut ini. Antara tahun 2014-2016 saja, 2400 manusia NTT telah tewas mengenaskan, menyusul gelombang pengiriman manusia NTT ke luar negeri baik melalui cara legal maupun tidak. Tahun 2018 ini, tercatat 98 mayat Tenaga Kerja Indonesia dipulangkan ke kampung-kampungnya.

Para pelaku pengiriman manusia ke luar negeri atas nama penolong mencari kerja itu, hingga hari ini tidak serius dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ada di antaranya telah menikmati hidup mewah atas gelimpangan mayat manusia NTT, rakyatnya sendiri.

Lalu timbul pertanyaan. Adakah humanisme di tanah NTT? Adakah pemerintah yang berhasil menuntaskan masalah human trafficking ini atas nama pembelaaan negara atas kepentingan rakyat? Adakah intelectual actor di balik kasus ini yang sudah ditangkap dan dijebloskan masuk penjara? Jawabannya ternyata tidak.

Sesungguhnya, banyak kalangan tahu wajah para pelaku itu, alamat tempat tinggal mereka, entah di Kupang, Jakarta, Nunukan, dan bahkan di luar negeri. Hingga hari-hari ini, wajah mereka tampak sedang cerah, sehat dan klimis parlente, berdasi pula.

Mereka pun membangun relasi kemasyarakatan yang sungguh santun. Mereka kerap menghadiri pesta pernikahan sahabat kenalan sambil berinterkasi menyebar senyum ke mana-mana dan kepada siapa pun. Aroma parfumnya pun menari-nari dihalau angin musim kering, merebak mengisi ruang pesta, membingungkan nasib moralitas, sambil bersiul mencari korban baru.

Bahkan di antaranya justru mendapatkan dukungan politik untuk duduk di kursi representasi kepentingan rakyat. Entah di eksekutif maupun di lembaga representasi lain. Dan, para sahabatnya, sahabat para mafioso itu, justru dipercayakan hukum untuk menegakan hukum agar hukum di negeri ini berfungsi baik.

Banyak kalangan juga tahu pintu-pintu masuk, baik di jalur barat dan timur serta perubahan pola rekruitmen dan pola pengiriman TKI ketika Gubernur Victor Laiskodat melakukan moratorium.

Hingga tulisan ini dibuat, tahun 2018 telah 98 orang mati sia-sia di negeri rantau, dan pulang ke kampung dengan tanpa nyawa. Saat itulah sebuah pertemuan sangat penting dilakukan di Labuanbajo, di Hotel Luwansa, tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2018.

Pertemuan yang disebut sebagai Consultative Group Meeting on Anti-Human Trafficking in Indonesia and Timor Leste itu, berpuncak pada tekad Zero Human Trafficking dalam tempo 5 tahun ke depan.

Hasil pertemuan itu pun membentuk Koalisi Politik gerakan masif dalam Zero Trafficking Network. Jaringannya menyebar dan bersinergi dengan aneka arena gerakan, antara lain, aktivis media massa dan sosial, para peneliti, NGO’s, jaringan internasional, politisi, dan lembaga-lembaga PBB yang peduli kasus ini. Intinya, human trafficking harus berhenti, dan jaringan atau komplotan mafiosonya harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Begitulah.