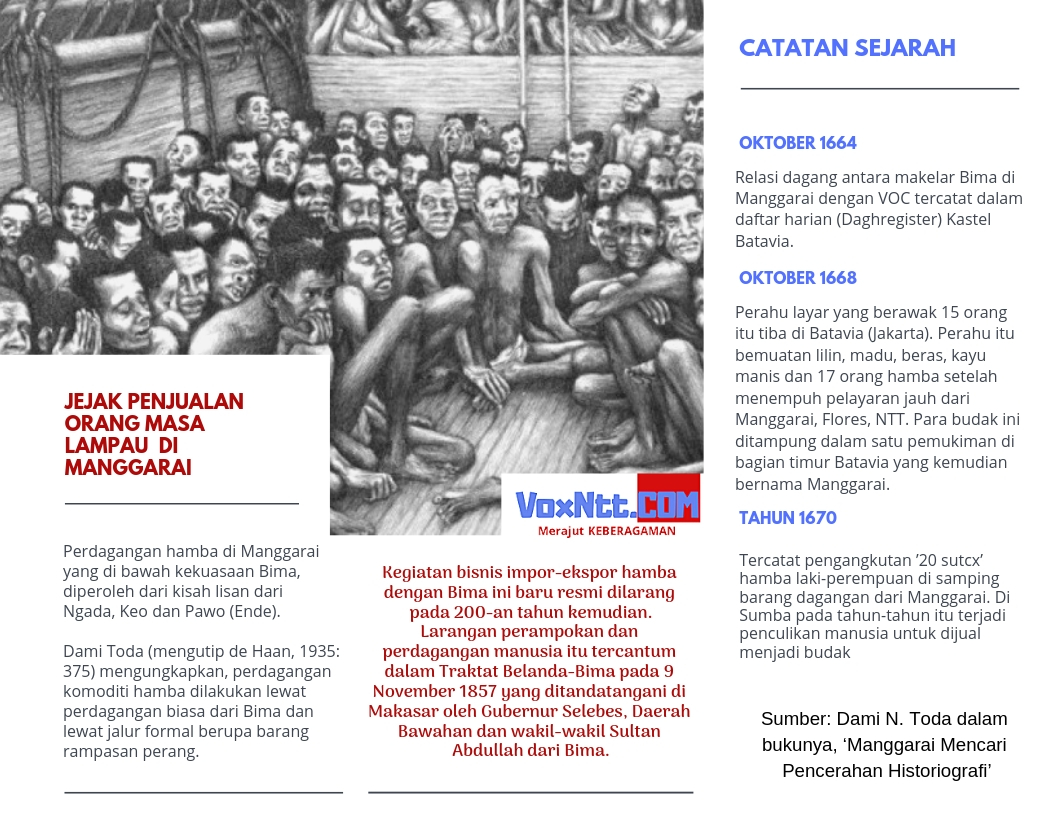

Kupang, Vox NTT-Perahu layar yang berawak 15 orang itu tiba di Batavia (Jakarta) pada Oktober 1668.

Perahu itu bemuatan lilin, madu, beras, kayu manis dan 17 orang hamba setelah menempuh pelayaran jauh dari Manggarai, Flores, NTT.

Komoditi dan para budak tersebut dibeli oleh perusahaan Belanda VOC melalui kerja sama dengan makelar Bima yang kala itu mengklaim menguasai Flores.

Relasi dagang antara para makelar dengan perusahaan VOC, sesungguhnya telah terjalin pada tahun-tahun sebelumnya.

4 tahun sebelumnya (Oktober 1664), relasi dagang itu tercatat dalam daftar harian (Daghregister) Kastel Batavia.

Para budak ini ditampung dalam satu pemukiman di bagian timur Batavia yang kemudian bernama Manggarai.

Pemukiman ini dihuni oleh bekas hamba sahaya asal Manggarai, Ngada, Keo, Pawo (Ende), dan Sumba.

Dami N. Toda dalam bukunya, ‘Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi’ melanjutkan, tahun 1670, masih tercatat pengangkutan ’20 sutcx’ hamba laki-perempuan di samping barang dagangan dari Manggarai.

Sejak atau dalam tahun-tahun tersebut, kompeni Belanda menjadi pemesan perdagangan budak lewat para makelar. Para budak ditampung di bagian Timur Batavia.

Oemboe H Kapita dalam buku tersebut juga memberitakan perdagangan hamba dan penculikan manusia di Sumba. Mereka kemudian dijual sebagai budak kompeni.

“Suatu bukti sejarah, betapa pulau Sumba pun pada masa itu menjadi sasaran dan obyek perampokan manusia untuk komoditi perdagangan budak” tulis Dami pada halaman 108.

Perdagangan hamba di Manggarai yang di bawah kekuasaan Bima, diperoleh dari kisah lisan asal Ngada, Keo dan Pawo (Ende).

Dami (mengutip de Haan, 1935: 375) menambahkan, perdagangan komoditi hamba dilakukan lewat perdagangan biasa dari Bima dan lewat jalur formal berupa barang rampasan perang.

Ihwal perampasan perang, hamba ditagih lewat pasal perjanjian dari Makasar misalnya pasal 13 Perjanjian Bungaya 18 November 1667 yang berbunyi:

“Raja dan bangsawan harus mengirimkan ke Batavia 1000 hamba lelaki-wanita senilai harga dua setengah ‘taels’ atau 40 uang-mas Makasar per orang. Setengah harus dikirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut”.

Pembayaran menggunakan hamba juga masih terjadi pada tahun berikutnya lewat perjanjian 16 Oktober 1781 dengan Goa yang berbunyi:

“Mewajibkan Sanrabone membayar kerugian sebesar 20.000 ringgit dan sebagai homage pengganti pajak memberikan 6 orang budak seharga 40 ringgit tiap orang”.

Permintaan hamba yang bertubi-tubi ini, jelas Dami, menjadikan wilayah Manggarai terlebih daerah pantai dan wilayah sekitar Goa dan Bima dijadikan sebagai eksploitasi secara formal atau informal (perampokan manusia).

Di Manggarai, kisah penculikan manusia ini kemudian terekam lewat cerita rakyat ‘Empo Dehong’, ‘Empo Rua’ atau ‘Gorak’ (hantu raksasa yang dapat melompat tinggi, berlari cepat dan menculik anak-anak kecil).

Kegiatan bisnis impor-ekspor hamba dengan Bima ini baru resmi dilarang pada 200-an tahun kemudian.

Larangan perampokan dan perdagangan manusia itu tercantum dalam Traktat Belanda-Bima pada 9 November 1857 yang ditandatangani di Makasar oleh Gubernur Selebes, Daerah Bawahan dan wakil-wakil Sultan Abdullah dari Bima.

Di pihak kerajaan Goa, larangan itu dinyatakan dalam perjanjian 26 Oktober 1894 yang berbunyi:

“Pelarangan perampasan manusia, perdagangan budak memasukkan dan mengeluarkan budak” tulis Dami (mengutip Patunru, 1969:111).

Klaim Perhambaan Bima

Penelusuran literatur oleh Dami N Toda mengungkapkan, wilayah perhambaan Bima di Flores khususnya di Manggarai sebetulnya hanyalah sebuah klaim tokoh Mangkubumi Bima, Abdul Rahim alias Tureli Nggampo pada masa awal kejatuhan kekuasaan Goa di Nusantara Timur pertengahan abad ke 17.

Klaim tersebut terwujud dalam gelar Tureli Nggampo sebagai ‘Ruma-ta Makapiri Solo’ (Yang Dipertuan Yang Menjelajahi Solor).

Gelar itu kemudian dipakai sebagai bukti naskah Bima atas kepulauan Solor, Larantuka, Ende, Sawu, Sumba, Manggarai, Komodo (Naskah H. Achmad/Held, 1955:1-2).

Padahal menurut Dami, gelar tersebut tanpa kejelasan bukti pengesahan ekspansi historis.

Selain itu, terdengar ironis karena pada galibnya Bima tidak pernah memiliki teknologi kapal pinisi atau pun kekuatan armada laut dengan persenjataan meriam seperti kerajaan Goa-Tallo.

Bima di dalam sejarah pun tidak pernah terkenal memiliki masa keemasan dengan raja-raja besar, kecuali kisah keberadaannya di bawah perhambaan Makasar (Kerajaan Goa-Tallo).

Sementara ekspedisi Goa-Tallo di Nusantara Timur lain pada masa Makapiri Solo tersebut masih tetap rutin dijalankan.

Dami melanjutkan, Catatan Harian Raja-Raja Goa-Tallo yang ditulis Ligtvoet (1880) misalnya melaporkan ekspedisi Raja Tallo pada bulan Januari-Mei 1641.

Celah lain dari klaim tersebut juga berkaitan dengan Portugis yang masih ada pada saat itu di Flores Timur (Larantuka) dan kepulauan Solor. Bahkan kala itu, Portugis mempunyai benteng di Solor sejak 1566 dan benteng di pulau Ende sejak 1596.

Khusus untuk wilayah Sumba dan Manggarai, masih ada lagi dasar legitimasi naskah lain dari hikayat Bima berjudul “Ceritera Manggarai”.

Naskah hikayat ini mengisahkan Dewa Sang Bima turun ke Bumi atas kuasa Tuhan Allah dan mewariskan perhambaan tanah-tanah Manggarai dan Sumba secara hak turun-temurun kepada turunannya yang meraja di Bima.

Klaim wilayah tersebut, jelas Dami, diarahkan untuk mendapat pengakuan pihak kolonial kompeni Belanda.

Gaung klaim itupun sudah sejak dini pada tahun 1661 dicatat dengan tertib dalam catatan harian Kastel Batavia Belanda (Coolhaas, 1942: 162-165).

“Kurun waktu tersebut memang secara psikologis/strategis penting bagi Bima karena sebelumnya telah aman menerima uluran tangan perjanjian lisan dengan Admiral Truytman bulan Juli 1660 dan memperoleh jaminan dari Belanda tentang kemerdekaan Bima dari kekuasaan Goa dalam perjanjian Batavia 19 Agustus 1660 antara Belanda dan kerajaan Goa” sebut Dami.

Bersambung…

Penulis: Irvan K

Sumber: Buku ‘Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi’ karya Dami N. Toda.