Oleh: Irvan Kurniawan

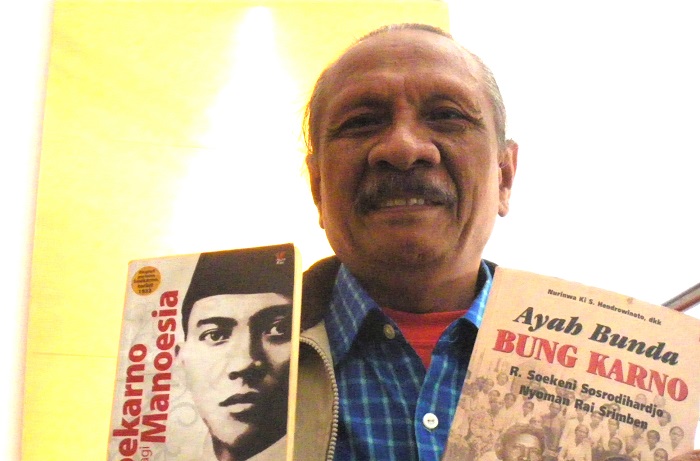

Banyak kalangan yang mungkin lebih mengenal Peter Apollonius Rohi sebagai sosok wartawan pejuang.

Bagaimana pun juga, sejak eks staf pusat pesan Pasukan Induk Korps Komando (Marinir) pada masa Trikora ini melepas jabatan, ia memilih untuk menggeluti dunia jurnalistik.

Karirnya dimulai dari majalah Sketsmassa Surabaya lalu berturut-turut berpindah ke Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Suara Indonesia, Jayakarta, Surya, Suara Bangsa. Kemudian ia merintis beberapa majalah nasional dan terakhir menjadi pimred sekaligus manajer umum Koran Indonesia.

Di sejumlah media ini, ia dikenal sebagai sosok guru yang tak letih melatih sekaligus menanamkan nilai kepada wartawan-wartawan muda.

“Ingat wartawan itu bukan buruh, tetapi intelektual. Pakailah otakmu. Banyak baca dan analisis,” demikian motivasi yang sering terdengar dari opa Peter.

Berpindah-pindah surat kabar tidak berarti pria kelahiran Sabu, 14 November 1942 ini adalah sosok kutu loncat dalam dunia pers. Hal ini tak terlepas dari sikapnya yang anti kemapanan, idealis dan suka tantangan.

Terlepas dari kiprahnya yang lekat dengan dunia pers, bagi saya saat pertama kali bertemu, kesan yang kuat melekat pada Opa Peter adalah sosok pemikir kritis.

Cerita bertemu dengan Opa Peter sebetulnya sebuah kebetulan sekaligus keberuntungan bagi saya. Itu terjadi pada September 2016 lalu di pesawat Lion Air rute Jakarta-Surabaya-Kupang.

Saya pulang ke Kupang usai mengikuti program Studi Kader Bangsa (SKB) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Bogor dari pada 4-10 September 2016.

Dari ruang tunggu bandara Soekarno Hatta ternyata opa Peter sudah melihat saya memakai jaket merah yang pada bagian depannya bertuliskan GMNI dan pada bagian belakangnya tertera jelas tulisan “Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang” sebagai semboyan organisasi yang berkiblat pada ajaran-ajaran Bung Karno itu.

Tak disangka, tempat duduk saya dan opa Peter di dalam pesawat berdampingan. Ia duduk persis di samping saya. Raut mukanya kala itu tampak serius dengan rambut panjang beruban yang diikat pada bagian belakang kepala.

Kami lama tak buka suara. Ia tekun membaca sebuah majalah, sementara saya bergelut dengan buku “Penyambung Lidah Rakyat” karya Cindy Adams. Buku itu saya beli di Gramedia Jakarta.

“Rupanya sedang tak mau diganggu,” begitu kesan saya waktu melihat dia.

Barulah saat sabuk pengaman boleh dilepaskan, ia mulai menyapa saya.

“Mau ke mana dek?”

“Mau balik Kupang pak” jawab saya sembari menutup buku dan melempar senyum ke Opa Peter.

“Kamu GMNI?” tanyanya singkat.

“Kok tahu pak,” jawab saya.

“Itu tulisan di jeketmu itu. Saya sudah melihat sejak di ruang tunggu” kata Opa Peter.

Saya pun tersenyum sadar dan mulailah perkenalan singkat kami. Selama perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, saya terdecak kagum oleh pengetahuan Opa Peter tentang marhaenisme.

Ia begitu menguasai ajaran bung Karno itu tak hanya pada tataran teori, tetapi juga hingga ke tataran refleksi dan analisis kebijakan dengan pisau analisis Marhaenisme.

Dibekali dengan SKB GMNI selama 4 hari di Bogor, saya mencoba untuk menanggapi dengan hati-hati sembari terus bertanya kepadanya.

Selama kurang lebih satu jam tiga puluh menit, kami pun mendarat di bandara Juanda-Surabaya dengan sempurna.

Dari speaker kabin, terdengar jelas suara pramugari bahwa dari Surabaya kami menggunakan pesawat yang sama menuju Kupang. Penumpang pun dipersilahkan turun dan menunggu kurang lebih 45 menit di ruang tunggu Bandara.

Saat penumpang bergegas keluar dari pesawat, saya dan opa Peter terus berdiskusi, hingga di dalam pesawat hanya tersisa kami dan tiga orang pramugari.

Saya sebetulnya juga ingin cepat keluar dari pesawat, namun karena opa Peter terus berbicara, saya menunggu dengan sedikit resah, kapan beliau jeda berbicara dan mengajaknya berdiskusi di ruang tunggu.

Namun sebelum itu terjadi, pramugari sudah duluan mendekat. Dengan nada pelan, ia meminta kami keluar dari pesawat.

Opa Peter serentak berhenti berbicara. Matanya tajam melihat ke arah pramugari. Ia rupanya marah.

Dengan nada tinggi ia menjawab, “Untuk apa kami keluar, kalau penumpang menggunakan pesawat yang sama ke Kupang? Kalau saya tidak mau keluar dari pesawat, apa salahnya?”

Pramugari yang menggunakan gaun batik tersebut diam sejenak. Saya pun sedikit bingung dan tak menyangka jawaban opa Peter seperti itu.

“Aturannya begitu pak,” sahut pramugari dengan nada lembut sembari tak henti melempar senyum ke arah kami.

“Tidak. Saya tidak mau keluar” kata opa Peter tegas.

Karena mendengar keributan tersebut, seorang pramugari ikut mendekat. Pramugari itu juga mencoba mengajak kami keluar dari pesawat. Namun opa Peter tetap bersikap keras untuk tinggal di pesawat.

Bagi dia, aturan dan protokol pesawat sangat berwatak kapitalistik. Menyuruh penumpang keluar dari pesawat tidak lebih dari cara kapitalis untuk menumpuk modal.

“Bahkan di balik senyum yang menawan itu, ada watak kapitalis yang kamu sendiri tidak sadari,” katanya kepada pramugari berkulit putih dan rambut lurus tersebut.

Kata Opa Peter, cara kapitalis memang halus tetapi sebetulnya itu strategi agar rantai penerbang (termasuk transit) mendatangkan keuntungan bagi pemilik modal. Sebab menurut dia, di ruang tunggu nanti, penumpang dirayu dengan berbagai produk seperti makanan dan minuman yang sepaket dengan bisnis perjalanan.

Seharusnya, demikian opa Peter, penumpang tidak diharuskan turun. Pihak pesawat cukup memberi opsi kepada penumpang.

Kala itu, saya cuma tertegun dan pada akhirnya juga sadar kalau opa Peter ada benarnya. Saya pun teringat dengan pemikiran kritis dari mahzab Frankfurt.

Pada tahun 1923 para intelektual Jerman tersebut mendirikan Institut Sosial (Institut fur Socialforschung), sebuah lembaga otonom yang bertempat di Universitas Frankfrut.

Institut tersebut melahirkan nama-nama besar seperti Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Alfred Sohn-Rethel, Leo Löwenthal, Franz Neumann, Franz Oppenheimer, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Alfred Schmidt, Jürgen Habermas, Oskar Negt, Karl A. Wittfogel, Susan Buck-Morss, dan Axel Honneth.

Asumsi dasar teori kritis antara lain menyinggung tentang karakterstik manusia tidaklah tetap dan esensial, tetapi dibentuk oleh berbagai kondisi sosial.

Salah satu contoh misalnya bagaimana gaya hidup dan trend sosial dipengaruhi oleh mitos-mitos kapitalisme. Kita tak sadar bahwa gaya rambut, selera makan, kosmetik dan gaya berpakaian dibentuk oleh agenda setting pemilik modal.

Kapitalis menciptakan wacana (melalui iklan misalnya) agar produk mereka dibutuhkan. Singkat kata, kapitalis menciptakan kebutuhan manusia yang kerap kita tak sadari.

Pada akhirnya, kedua pramugari tersebut mengalah dan membiarkan kami duduk di dalam pesawat. Godaan saya untuk ikut keluar pun ikut pupus.

Selama kurang lebih 45 menit menunggu di dalam pesawat. Salah satu tokoh pendiri Soekarno Institute menceramahi saya tentang strategi kapitalisme menguasai dunia.

Penerima kartu gold dari dewan pers ini berpandangan bahwa strategi menumpuk modal menggunakan cara-cara yang tidak kita sadari karena sudah terlanjur menjadi gaya hidup dan aturan yang terima begitu saja tanpa sikap kritis.

Perjalanan ke Kupang pun berlanjut. Diskusi kami semakin mendalam hingga tak terasa kami mendarat di Bandara Eltari Kupang.

Perjalanan selama kurang lebih dua jam itu pun nyaris tak terasa.

Saat keluar dari bandara Eltari, kami sempat bertukaran nomor. Namun entah mengapa, saat dua minggu kemudian saya menghubungi nomor tersebut selalu di luar jangkauan.

Sejak itu pula saya tidak pernah bertemu dengan opa Peter lagi. Pesan terakhir yang dia ucapkan masih terekam jelas di benak saya, “Teruslah belajar dan jangan pernah puas belajar. Pakailah marhaenisme sebagai panduan hidupmu,sebagai bintang penuntun dalam mengejar mimpi-mimpi”

Rabu (10/6/2020) pagi sekitar pukul 06.45 WIB, kabar teranyar, ia telah berpulang bersama penyakit struk yang dideritanya sejak lama.

Selama jalan Opa Peter. Meski engkau telah pergi, namun engkau telah menanamkan nilai semasa hidupmu. Nilai-nilai itu tetap hidup dalam pikiran kami.